本章では、第1章から第7章までの章ごとの要約を載せている。

また、「あとがき」では、本論の意図や方法論について説明している。

第1章の要約

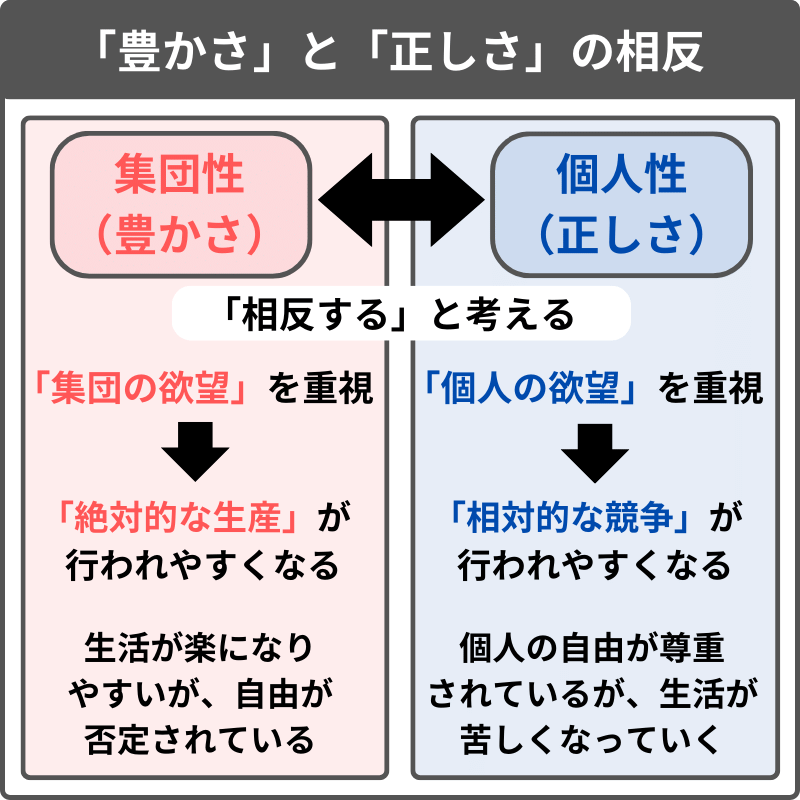

本論では、「集団性(豊かさ)」と「個人性(正しさ)」の相反、というモデルによって、多くのことを説明しようとしている。

第1章では、その大枠を提示した。

本論は、「集団の欲望」と「個人の欲望」とが必ずしも一致しないことに着目し、「集団の欲望」を重視する場合に「絶対的な生産」が行われやすくなり、「個人の欲望」を重視するなら「相対的な競争」が行われることを否定できないと考える。

生活を楽にするような社会に必要な仕事が「絶対的な生産」だが、それは、「個人の欲望」を否定して「集団の欲望」を重視することで成り立つ。

一方で、「個人の欲望」が重視されている場合、各々が「相対的な競争」のためにリソースを使うようになり、生活を楽にするための仕事が行われにくくなる。

このような事情を本論では、「集団性(豊かさ)」と「個人性(正しさ)」が相反する、と形式化する。

本論では、テクノロジーの進歩によって過去よりも効率化や自動化が進み、多くの人が必死に努力しているにもかかわらず、生活が楽にならないのは、「相対的な競争」が行われすぎているからであると説明する。しかし、それが間違っているわけではなく、むしろ個人の自由が尊重されている「正しい」状態であるがゆえに、苦しくなっているのだ。

第1章では、「豊かさ」と「正しさ」が相反するにもかかわらず、両者を素朴に両立するものと見なす「正しいから豊かになる」という倒錯が影響力を持っていることを指摘した。

そのような倒錯の典型的な例は、「人のためになる仕事ほど、市場に評価されて金が儲かる」といったような、市場競争によって社会が豊かになっていくという考え方だ。

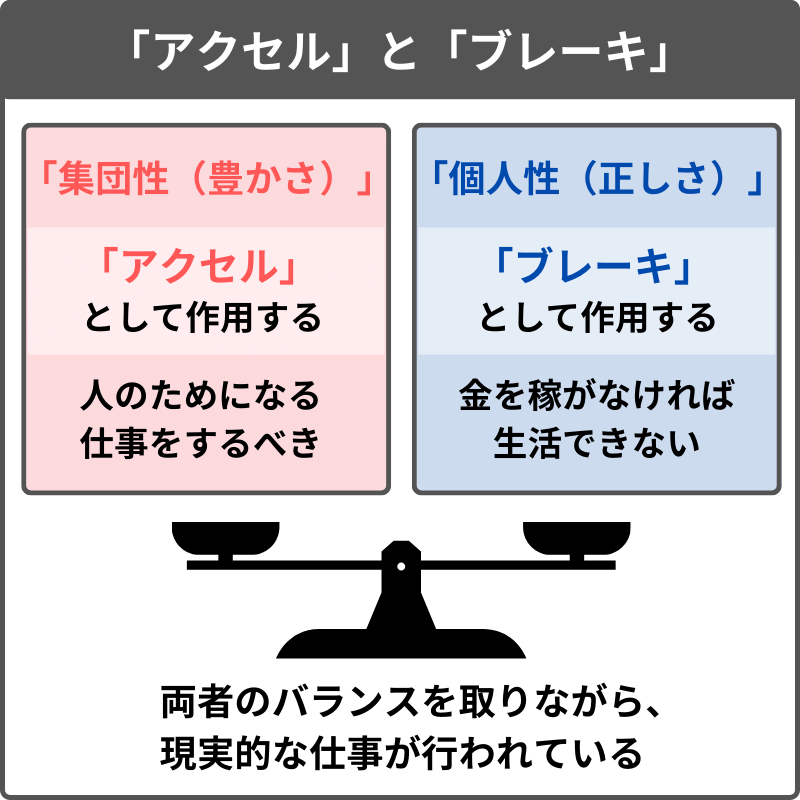

だが、本論では、「集団性」を「アクセル」、「個人性」を「ブレーキ」という比喩で説明し、市場競争の役割は「ブレーキ」であると見なす。

現実的な仕事は、「人のためになる仕事をするべき」という気持ちや規範などの「集団性(アクセル)」と、「金を稼がなければ生活できない」という市場のルールのような「個人性(ブレーキ)」とのバランスを取りながら行われている。

「集団性」は、「豊かさ」を生み出す可能性だが、それゆえに間違いを起こしうる危険なものであり、一方、「集団性」を制御するのが「個人性」という「ブレーキ」だが、それが強すぎると「豊かさ」が失われていく、というような見方を本論ではしている。

「正しいから豊かになる」という倒錯は、「ブレーキを強めるほど速度が出る」と考えるようなものであり、「相対的な競争(正しさ)」を重視するほど、「豊かさ」の欠如という問題は悪化してしまう。

第1章では、市場の交易量に着目する「GDP」を、「ブレーキの量を計測して走行距離(生産)を推定する」ような指標であると説明した。実際に、経済成長する(GDPが増える)ほど、つまり「ブレーキ」が強くなるほど、長期的な「生産」にとって最も重視するべき指標である出生率が減少していく。

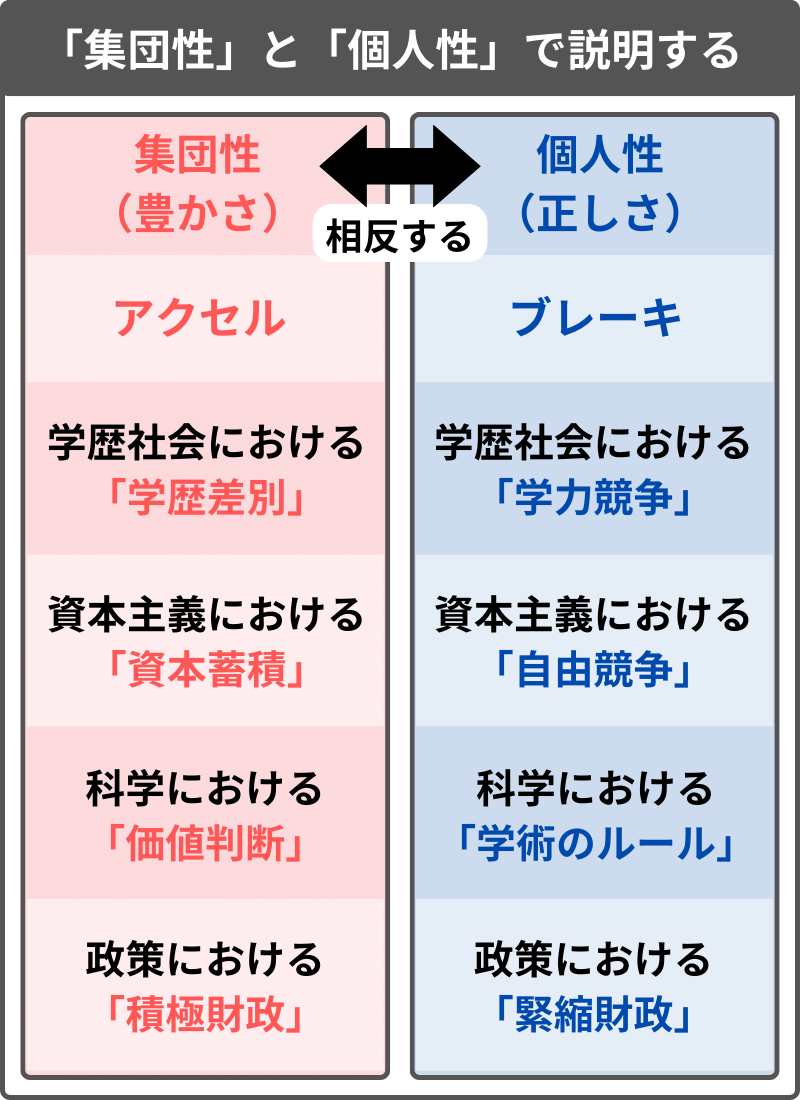

このような「集団性(アクセル)」と「個人性(ブレーキ)」という見方で、本論では第1章以降も、様々な現象を説明していく。

それは例えば、学歴社会における「学歴差別(集団性)」と「学力競争(個人性)」、資本主義における「資本蓄積(集団性)」と「自由競争(個人性)」、科学における「価値判断(集団性)」と「学術のルール(個人性)」、国家の政策における「積極財政(集団性)」と「緊縮財政(個人性)」などが挙げられる。

第2章の要約

第2章では、なぜ「豊かさ」と「正しさ」が相反するのかを説明している。

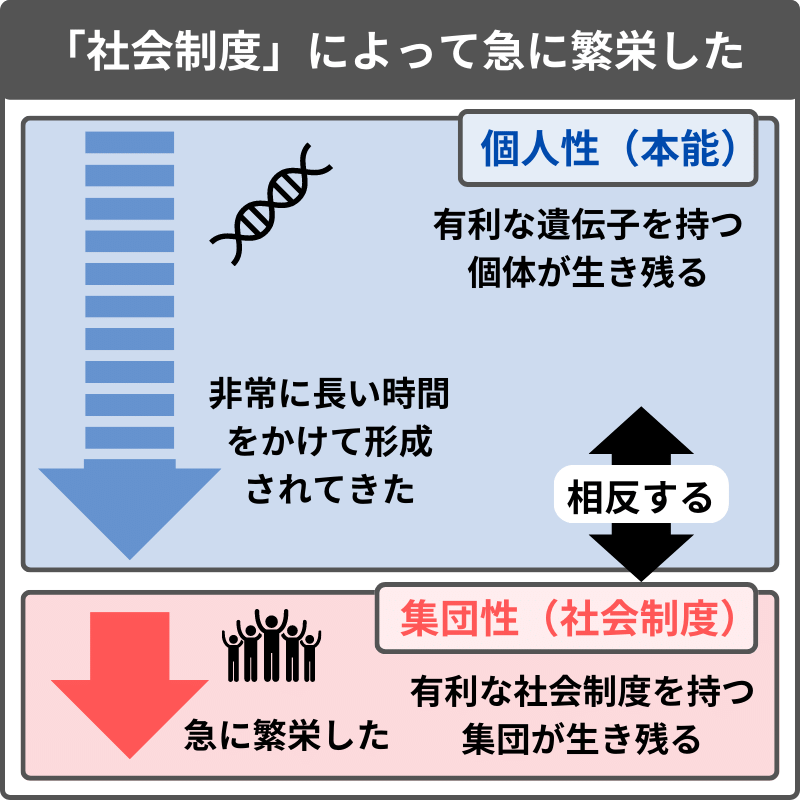

「豊かさ」と「正しさ」が一致しない理由は、我々サピエンスが、個人の「本能」を超えて繁栄してきたという事情による。

本論では、サピエンスが種として成功した理由を、サピエンスが、自らの遺伝子の「外部」に影響を受けてきたことに見る。自然選択において、有利な「本能(遺伝子)」を持つ個体が生き残ってきたが、サピエンスの場合はそれに加えて、有利な「社会制度(遺伝子の外部)」を持つ集団が生き残ってきたのだ。

「本能」は、非常に長い時間をかけて少しずつ形成されてきた。一方、「社会制度」は、サピエンス自身の「本能」が適応する間もない速度で、急速にサピエンスを繁栄に導いた。

ゆえに、サピエンスにおいて、自らの集団を強くしてきた「社会制度」と、自らに内在する「本能」とに齟齬があり、本論では、前者を「集団性」、後者を「個人性」としている。

サピエンス同士の生き残りをかけた争いにおいて、「本能」を否定してでも集団を強くするような「社会制度」を備えた集団が生き残ってきたと考えることができる。「結婚」などの制度や、「伝統的な価値観」は、我々を幸福にするからではなく、我々を集団として強くするゆえに尊重されてきたものだ。

個人の「本能」を否定して集団を強くしてきた「集団性」によって成り立っているのが今の社会であり、だからこそ「正しいから豊かになる」という倒錯が生じる。サピエンス個人が自らの「本能」に照らし合わせて「強い」と感じるものは、そうであるがゆえに、集団の基準では「弱い」のだ。

我々は本能的に、自然に近い状態における個の能力を競う「公平な競争」に「正しさ」を感じるが、実は、本能に反して不自然に協力し合う「不公平な協力」が「豊かさ」を担っている。

そして、今の社会の「豊かさ」を「不公平な協力(集団性)」に頼っているゆえに、「公平な競争(個人性)」を重視することで社会が衰退していくのだ。

実際に今は、スポーツ、学力テスト、市場競争のような「相対的な競争」に多くのリソースが注ぎ込まれているからこそ、各々が必死に努力して競争の勝者を目指しながらも、まさにそれが理由で、共同体の解体や少子化が起こり、社会の余剰がなくなり続けている。

このように、第2章では、「豊かさ」と「正しさ」が相反する理由を説明してきた。

「正しいから豊かになる」という倒錯を抱きがちな我々の主観とは反転して、実のところは、「不公平な協力」が「アクセル(豊かさ)」、「公平な競争」が「ブレーキ(正しさ)」として機能する。

第3章の要約

第3章では、まず、「グローバル」が影響力を増すことによって、「伝統的な価値観」や「ナショナリズム」のような「集団性(ローカル)」が否定されていく作用を説明した。

「集団性」は、対立する相手がいることによって機能する。自分たちの集団を強くしようとする主な動機は、外敵の脅威だからだ。

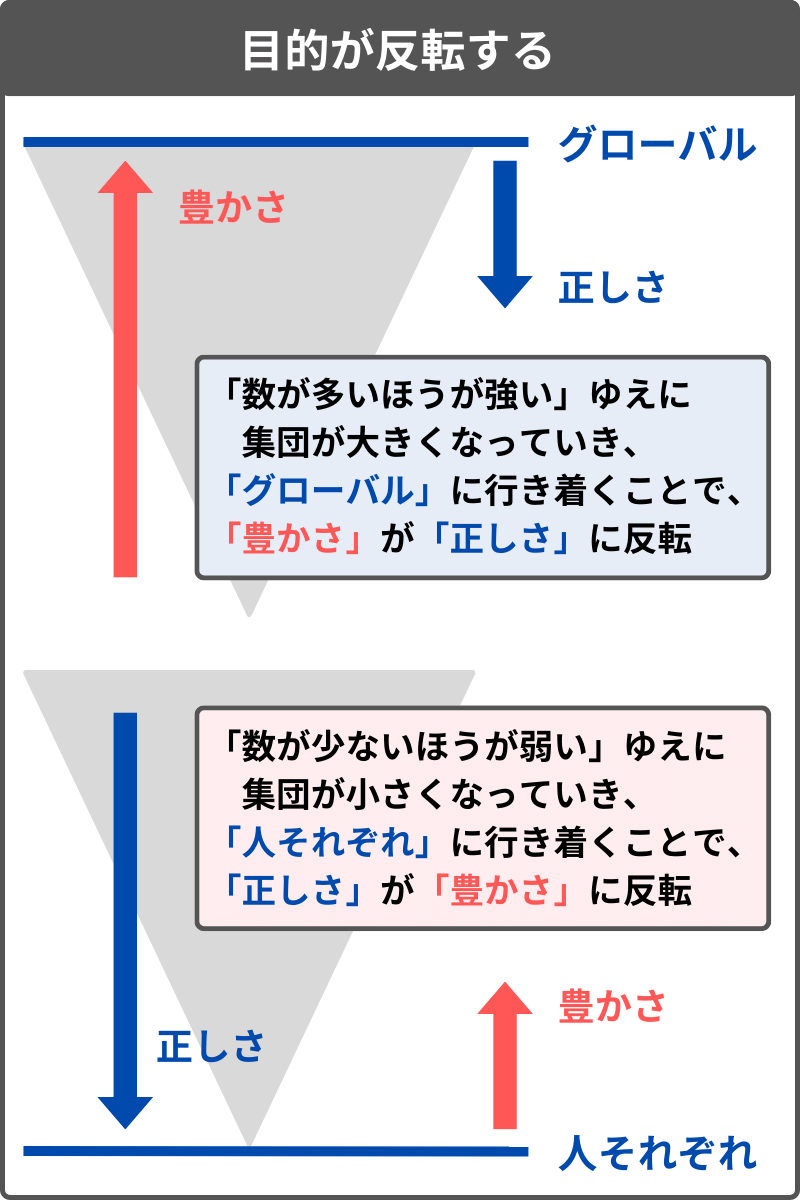

集団同士の争いのなか、基本的には、大きな集団は小さな集団よりも強いので、集団は大規模化していった。だが、その争いの結果として「グローバル」に行き着くことで、目的が「豊かさ」から「正しさ」に反転する。

「グローバル」には外敵が存在せず、それゆえに「集団性」を強める動機がなくなる。また、「グローバル」がもたらす「すべての人間が普遍的な個人である」という観念によって、「我々は特定の集団の一員である」という「ローカル」が相対化されていく。

第3章では、「グローバル」と「個人」が接続した「個人性」と、「中間(ローカル)」である「集団性」が相反するという図式を提示した。

「中間(ローカル)」を否定することで、「最大(グローバル)」と「最小(個人)」の両極が接続しているというのがこの図式の特徴である。

「国家(ナショナリズム)」は、本来は「集団性(ローカル)」を重視する枠組みだが、国家よりも大きな集団である「グローバル」と、そのような「グローバル」を支持する「個人としての国民」に挟まれる形で、「政治的正しさ(個人性)」を重視せざるをえなくなっている。それが、現代の先進国で「個人性」が過剰になっている理由である本論では考える。

また、第3章では、「相対的な競争(個人性)」を、ビジネスやメリトクラシーのような「プラスの競争」と、「プラスの競争」に勝ちにくいと見なされた個人の弱者性に保障を与えようとする「マイナスの競争」とに分割した。

「プラスの競争」と「マイナスの競争」は、表面的には対立しているように見えるが、どちらも「相対的な競争(差をつくる作用)」であり、「個人性」において結託している。「マイナスの競争」も、競争それ自体(差が発生すること)を否定せずに、競争の下位を問題視するので、実質的に「相対的な競争」を肯定している。

「相対的な競争」を真に否定する作用は、個人に同質性を押し付け、「差をつくらない」ことによって競争を否定する「集団性」である。

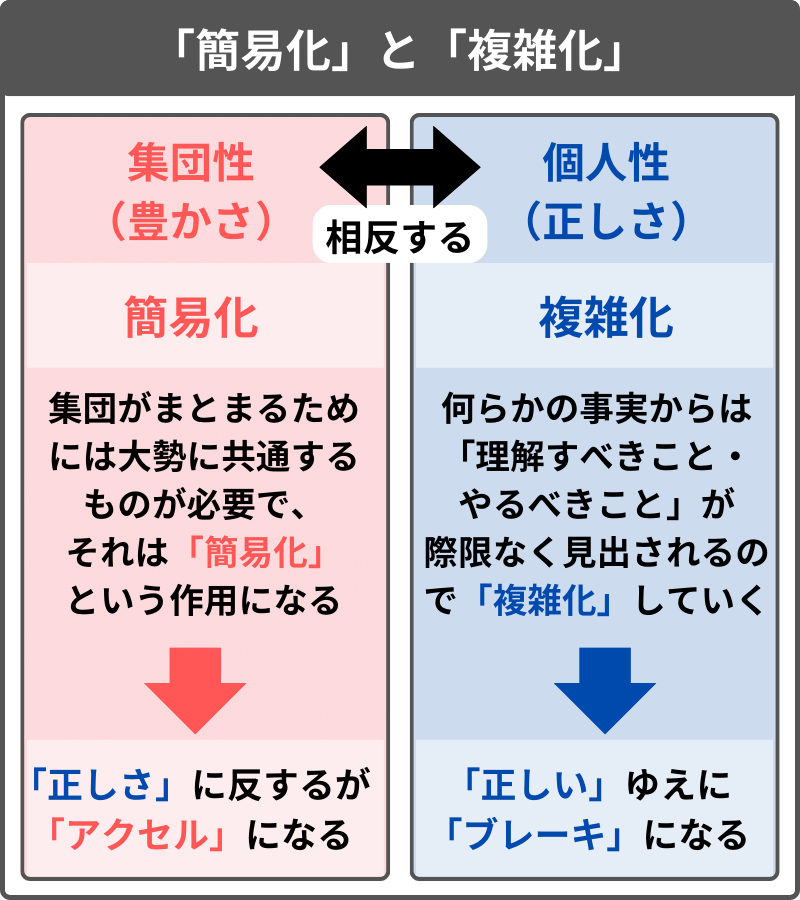

第3章では、「集団性」が「簡易化」を志向し、「個人性」が「複雑化」を志向することを述べた。

「集団性」は、集団としてまとまるために大勢にとって共通するものを示す必要があることから、「簡易化」を志向する。一方で、「個人性」を重視すると「複雑化」が進む。

「簡易化(集団性)」は、本来は複雑な事実を単純な形で把握しようとすることであり、「正しさ」に反する。一方で、そのような「簡易化」による「アクセル」の作用が働かない場合、何らかの対象からは際限なく「理解すべきこと・やるべきこと」が見出され、認知・理解のための有限のキャパシティが侵食されていく。ゆえに、「複雑化(個人性)」は「ブレーキ」として作用する。

第3章では、結託した「プラスの競争」と「マイナスの競争」が、いかにして「集団性」を解体していくかについても説明した。

「ビジネス・メリトクラシー(プラスの競争)」と「政治的正しさ(マイナスの競争)」は、「個人性」において結託し、家族や企業や国家のような集団に対して、「理解すべきこと・やるべきこと」を増やし続ける「複雑化」を要求して、「集団性」を解体していく。このような「個人性」の作用により負担が増やされることで、「まともな親」「まともな経営者」「まともな政治家」であることが難しくなっていく。

「個人性」が強まるほど「集団性」が解体されていくが、例えば、社会福祉が国家の支出によって行われるように、「政治的正しさ」は「集団性」に頼らなければ成り立たない側面がある。ゆえに、「競争するほど社会が豊かになる」が倒錯であるのと同様に、「理解が進むほど福祉が充実する」も倒錯である。

「数が少ないほうが正しい」がルールの「マイナスの競争」が進むと、弱者救済のためのカテゴリが「複雑化」によって細分化していき、究極的には「ひとりひとりがその人に固有の弱者性を持つ」まで行き着く。そして、それぞれが個別の弱者なのであれば、誰かが誰かを優先して救済する道理がなくなり、福祉は崩壊する。

第3章では、最初に、「数が多いほうが強い」ゆえに集団が大規模化していった結果、「グローバル」に行き着くことで、目的が「豊かさ」から「正しさ」に反転することを説明した。

それと対照的に、「数が少ないほうが弱い」ゆえにカテゴリが細分化していった結果、「人それぞれ違う個人」に行き着くことで、目的が「正しさ」から「豊かさ」に反転する。

この図式における「正しさ」が「豊かさ」に反転する作用を、具体的な政策に落とし込もうとするのが「ベーシックインカム」になる。

「ベーシックインカム」は、「人それぞれ違う個人」であるからこその、あえての「形式的な平等(全国民に無差別・無条件で同額の現金を支給)」を意図する。

第4章の要約

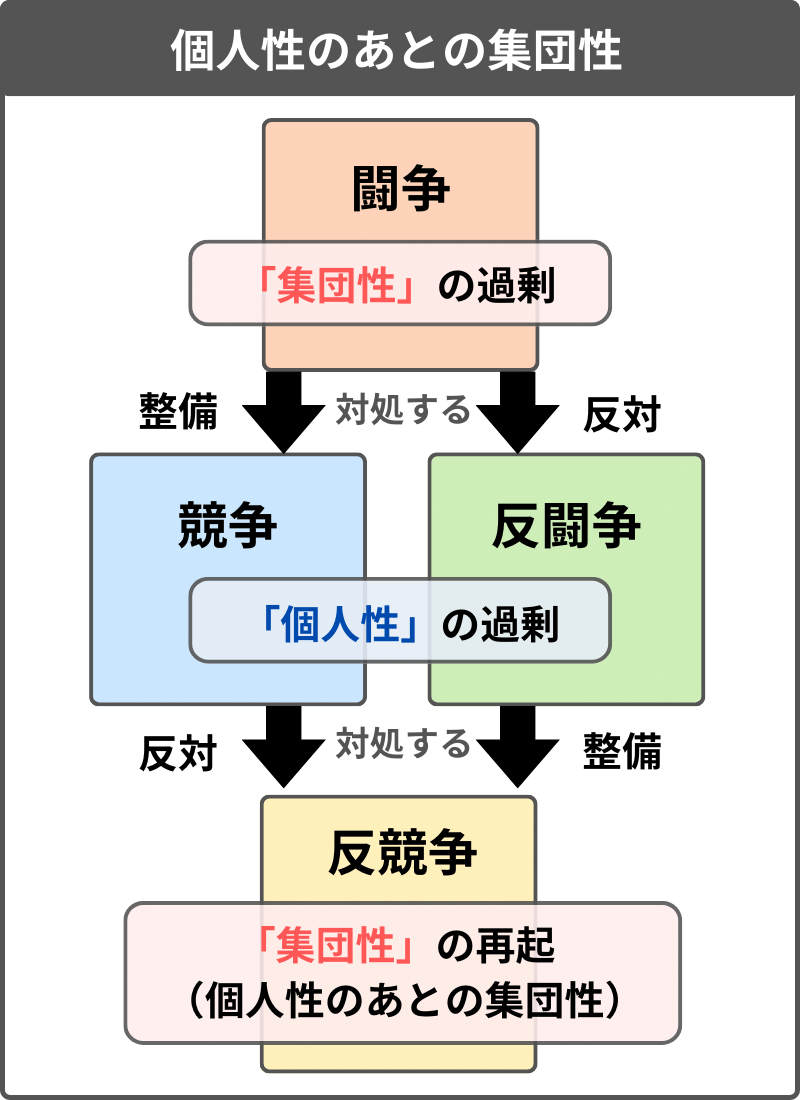

第4章では、「集団性(豊かさ)」と「個人性(正しさ)」を分割して、「闘争」「競争」「反闘争」「反競争」という図式を展開した。

- 闘争 :生き残りに有利だから重視されてきた「集団性」

- 競争 :「闘争」に対して、個人が評価されるルールを整備した「個人性」

- 反闘争:「闘争」に対して、反対すると同時に依存する「個人性」

- 反競争:「反闘争」の整備であり、「競争」に反対する「集団性」

第3章では、「個人性(正しさ)」を、「プラスの競争(競争)」と「マイナスの競争(反闘争)」に分割して説明した。

第4章では、「集団性(豊かさ)」を、「伝統的に機能してきた集団性(闘争)」と「これから構築していこうとする集団性(反競争)」に分割して説明している。

このような形で図式を4つに分割した理由は、「ナショナリズム(闘争)」と「ベーシックインカム(反競争)」とを区別すると同時に、両者がどちらも「集団性」であり、「正しさ」に反する性質のものであることを説明するためだ。

全国民に無差別・無条件で同額の現金を支給する「ベーシックインカム」は、「人権」や「政治的正しさ」のような「反闘争」を重視する文脈で提唱されることも多い政策だ。しかし、そのような「正しさ」を重視するものとして「ベーシックインカム」が提唱されても、正当性を勝ち取ることは難しい。

「相対的な競争」が起こらない分配の仕方をする「ベーシックインカム」は、これから「豊かさ」を目指すために「形式的な平等(同質性)」を強める方法であり、「正しさ」とはむしろ相反する。

第3章では、「マイナスの競争(反闘争)」の結果、「ひとりひとりがその人に固有の弱者性を持つ」まで行き着くことを説明したが、そのような「個人性」の過剰に対処するための「集団性」の方法が「ベーシックインカム(反競争)」になる。

第4章では、「反競争」が、「個人性のあとの集団性」であると説明した。

これから「集団性」を再起しようとするとき、「闘争」というやり方では難しい。なぜなら、「闘争」の「集団性」に対処しようとする「競争・反闘争」が強く機能しているのが今の社会だからだ。そして、「競争・反闘争」による「個人性」の過剰に対して、それに対処するための方法が、「個人性のあとの集団性」である「反競争」になる。

「ベーシックインカム(反競争)」は、「正しさ」の過剰に対処するための方法だからこそ、「正しさ」とは相容れないものになる。

ただ本論では、今の日本のような社会において、「豊かさ」を目指す方向に舵を切る政治的な決定が、「国家の政策(ベーシックインカム)」という大きな単位では難しいとしている。ゆえに次の第5章では、小規模でも始めることのできる「反競争」の実践的方法を説明している。

第5章の要約

第5章では、少数の有志を募れば始めることのできる「反競争」の実践について述べている。その試みを、本論では「生産共同体」と呼ぶことにしている。

「生産共同体」の活動として、以下のようなことを行うと説明した。

- 集団を作って、家賃、食費、雑務、ケアワークなどのコストを下げる

- 住居や食料など、自分たちに必要なものを自分たちで生産する

- 生産に携わる人たち同士で、労働力や生産物をローカルに融通し合う

- ノウハウを共有することで「生産能力の向上」を目指す

- 市場に評価されない「社会に必要な仕事」に取り組む

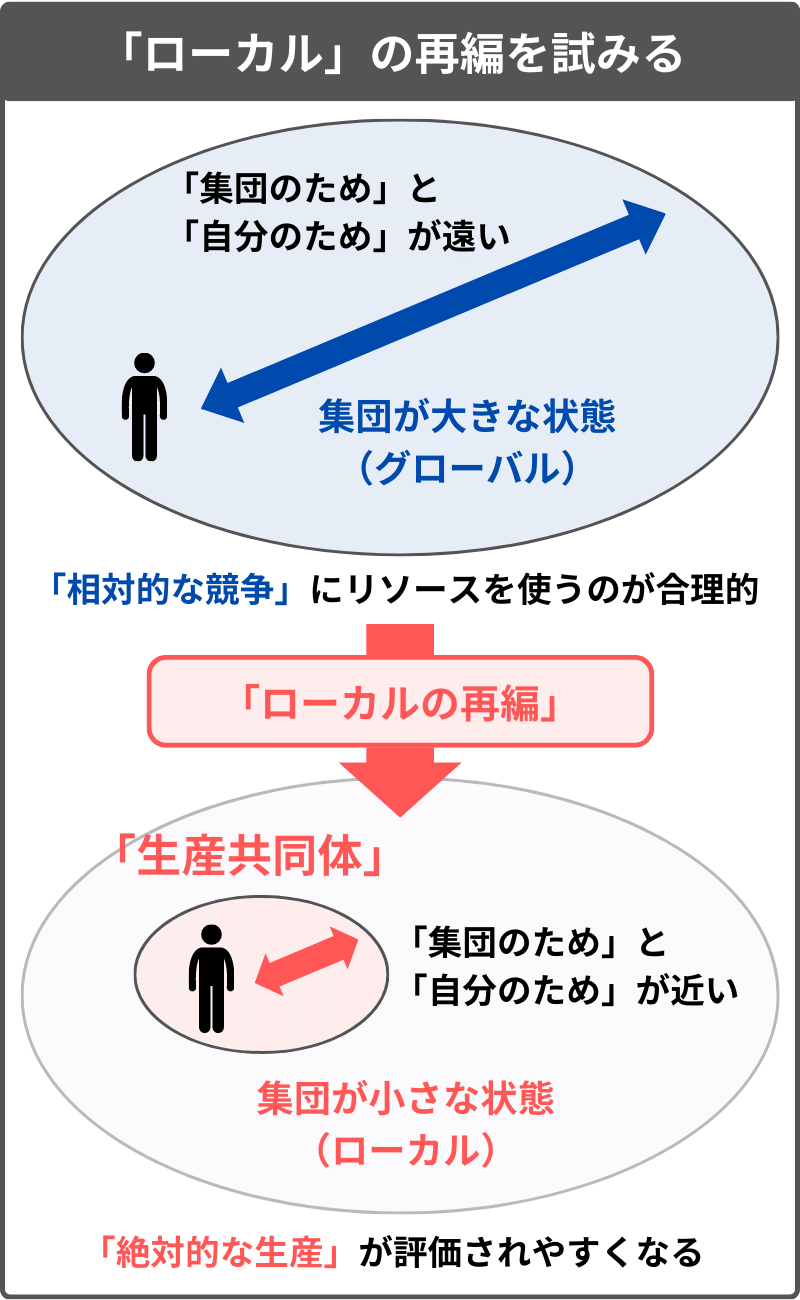

「生産共同体」は、まず、「ローカル」の再編を意図する。

「集団が大きな(グローバルな)状態」であるほど、「集団のため」と「自分のため」が遠くなり、「相対的な競争(自分のため)」にリソースを使うのが合理的になる。

一方で、「集団が小さな(ローカルな)状態」であるほど、「集団のため」と「自分ため」が近くなり、「絶対的な生産(集団のため)」が評価されやすくなる。

「生産共同体」は、「絶対的な生産」に携わる仕事(エッセンシャルワーク)が評価される場を構築するために、「ローカル」の再編を試みる。そして、そのために「貨幣」を否定する。

なぜ「貨幣」を否定するのかというと、日本円のような法定貨幣を使用すると、「グローバル」に否応なく接続してしまうからだ。

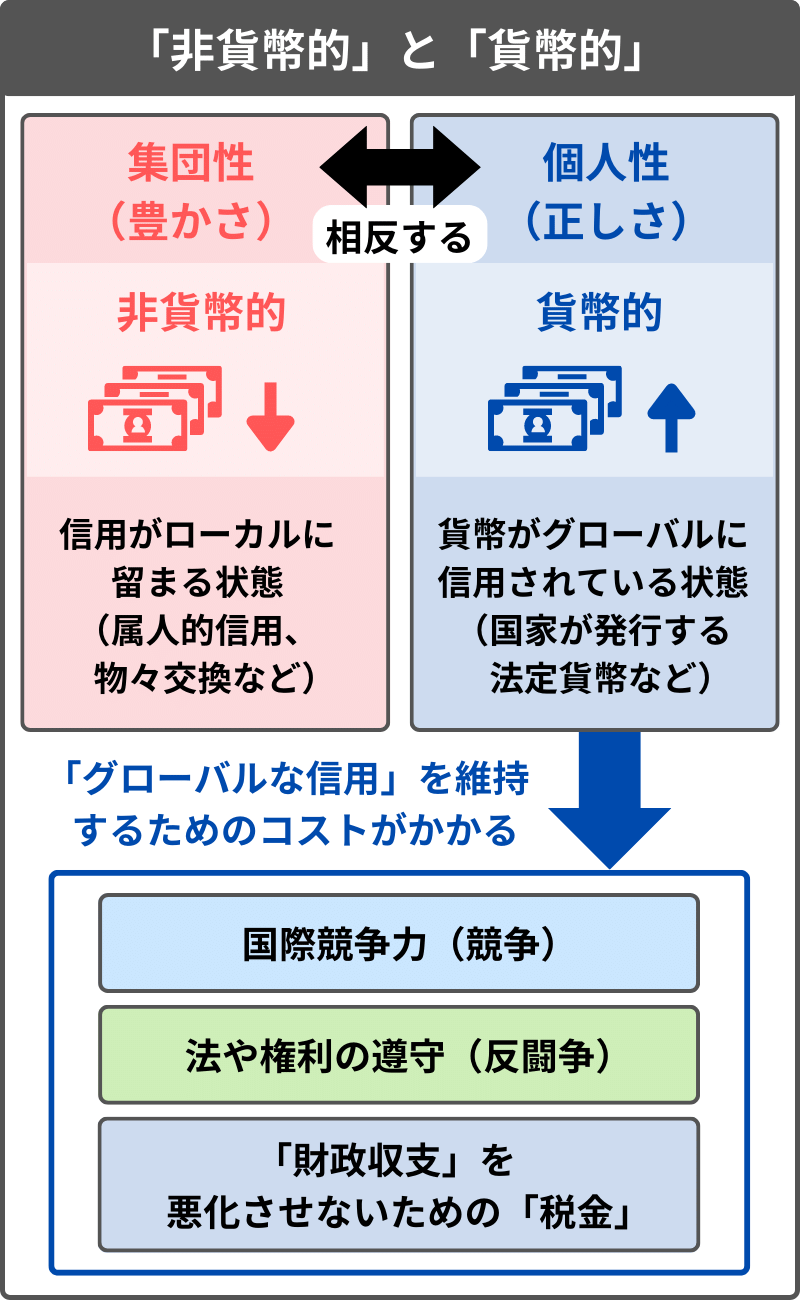

それを説明するために、第5章では、「非貨幣的(集団性)」と「貨幣的(個人性)」という概念を提示した。

本論では、貨幣価値が高い状態(貨幣がグローバルに信用されている状態)を、「貨幣的」であるとしている。一方で、属人的信用や物々交換のように、信用がローカルに留まる状態を「非貨幣的」とする。

日本政府の法定貨幣である日本円が「貨幣的」であるためには、日本企業が「国際競争力(競争)」を持ち、日本政府が「個人の権利を守っている(反闘争)」必要がある。また、「財政収支」を悪化させないための「税金」も、日本円が「貨幣的」であるために必要なコストと言える。

我々が日本円を介してやり取りすると、それが「貨幣的」であることの恩恵を受けられるが、「貨幣的」であるためのコストも支払わなければならない。

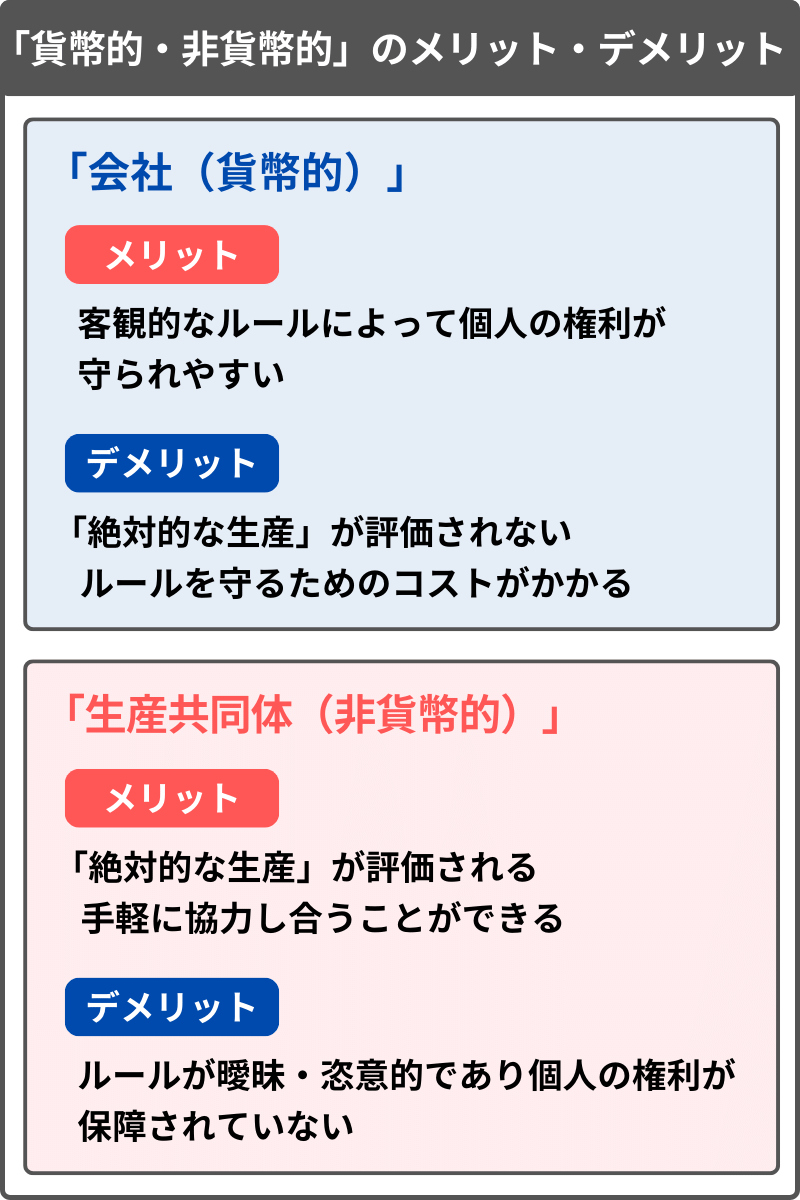

そこで、第5章では、「会社」から貨幣収入をもらうような働き方が「貨幣的」であり、意図的に貨幣を否定する「生産共同体」のようなやり方を「非貨幣的」であるとして、「貨幣的」と「非貨幣的」のメリット・デメリットを比較した。

「貨幣的」である場合、明文化・客観化された契約によって個人の権利が守られやすくなるが、そのルールは「絶対的な生産」を評価せず、また、ルールを守るため(グローバルな信用を維持するため)のコストや税金が大きな負担になる。

「非貨幣的」である場合、ルールが曖昧・恣意的であるというリスクを負うことになるが、手軽に協力し合うことができ、「絶対的な生産」が素朴に評価されやすいというメリットがある。

何かを協力して行おうとするとき、「会社」のような「貨幣的」な方法しか選択肢に浮かびにくいのが今の社会だが、状況によっては、「非貨幣的」であることのメリットが、そのデメリットを上回ることがあると考える。

特に、小さな規模で「絶対的な生産」に取り組むような場合、日本円のような「貨幣的」な貨幣を介するのはオーバースペックであり、「生産共同体」のような「非貨幣的(ローカル)」な方法のほうが適している可能性がある。

第5章では、「生産共同体」という試みが一定の盛り上がりを見せた場合に、社会にどのような影響を与えるかについても説明している。

「生産共同体」は、国家の貨幣を否定するが、国家への反抗というよりは、国家すら従わざるをえない「グローバル(正しさ)」に反抗しようとする。第4章で、「闘争」と「反競争」が「集団性」において結託すると説明したように、「ナショナリズム(闘争)」と「生産共同体(反競争)」は、むしろ目的を同じくしている。

ただ、「生産共同体」は、その活動を規制する国家のルールに対して規制緩和を求め、そこに対立が生じる。そして、対立が起こることで「集団性」が機能し、「専門性」における「効率化・省力化・自動化(生産能力の向上)」が進むと考える。

例えば、医療などの専門において、「生産共同体」は、自分たちの活動のために規制緩和を要求するが、それに対して、既存の権利を守ろうとする「専門家集団」が対立する。

現代では、各専門において、「複雑化(正しさ)」の作用によって負担が増えていくことが多い。「専門性」は、それを身に着けた専門家が「専門性」の一部になるがゆえに、対立が生じず、「集団性」が機能しにくいからだ。

既存の権利を疑う「生産共同体」は、「専門家集団」にとってある種の競合相手となるが、そのような相手が現れることで、「専門家集団」も自分たちの権利を守るために再統合され、「集団性」が機能する。それによって、「専門性」における「生産能力の向上」が進み始めると考える。

両者は、権利をめぐって争うことになるが、「専門性」における「生産能力の向上」自体は、社会全体が望んでいることでもある。そのため、「豊かさ」という目的を同じくしながら対立する両者の間での、建設的な対話、交渉、譲歩、協調などが行われることに期待をすることができる。

また、「豊かさ」を目指す「生産共同体」が、「複雑化」が進む国家の仕組み全般に対して「簡易化」を要求し、それによって実現に向かうのが「ベーシックインカム」であると考える。

第6章の要約

第6章ではまず、加害的なものというイメージを持たれることも多い「資本主義(グローバル市場)」が、むしろ集団の暴力を抑える「正しさ」として作用することを説明した。

そしてそれは、「豊かさ」を追求しようとする試みが、「正しさ」として作用する「グローバル市場」に反抗しなければならないことを意味する。

「積極財政」か「緊縮財政」かなどをめぐる政策の議論は、「経済学的に正しい政策」のような何らかの正解を争うもののように捉えられることも多いが、本論では、「豊かさ(積極財政)」と「正しさ(緊縮財政)」のどちらを重視するか、という価値判断の問題であると考える。

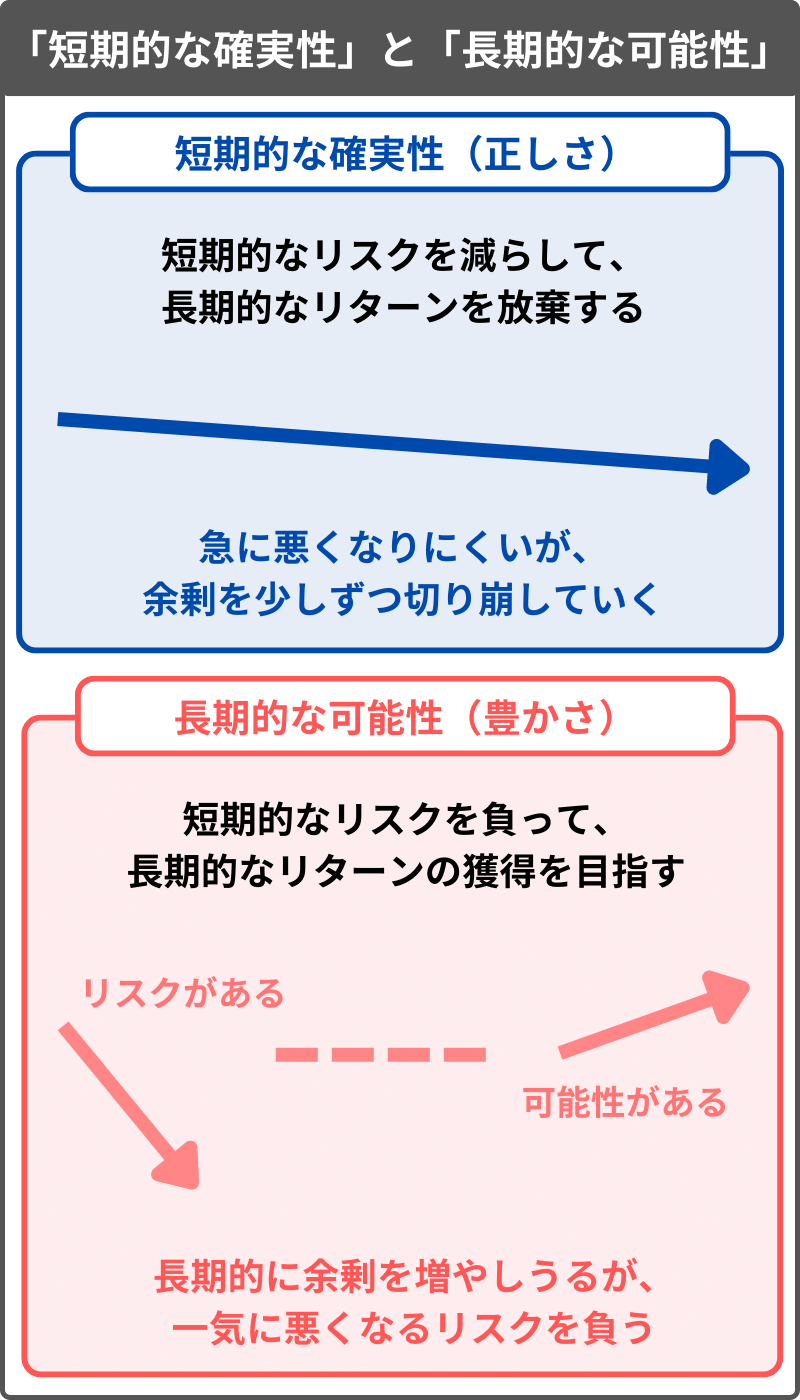

本論では、「長期的な可能性」を重視するのが「集団性(豊かさ)」であり、「短期的な確実性」を重視するのが「個人性(正しさ)」であるという見方を提示している。

そして、「短期的な確実性(正しさ)」には、「急に悪くなりにくいが、余剰を少しずつ切り崩していく」性質があり、「長期的な可能性(豊かさ)」には、「長期的に余剰を増やしうるが、一気に悪くなるリスクを負う」性質があると考える。

第5章で「貨幣的(正しさ)・非貨幣的(豊かさ)」という概念を提示したが、「貨幣的」である(貨幣価値が高い)と、「グローバル市場」において輸入が有利に(生活水準が高く)なりやすい。

つまり市場は、「正しさ(貨幣的)」を重視した集団に、短期的な購買力を与えることによって、長期的な集団の力を弱めていく作用なのだ。逆に言えば、長期的な集団の「豊かさ」を目指すために「非貨幣的」であろうとすると、インフレ(貨幣価値の低下)という形で、市場からペナルティを受ける。

「生産共同体」や「ベーシックインカム」のような試みは、「長期的な可能性(豊かさ)」を追求しようとするゆえに、インフレという形で短期的に生活水準を悪化させやすい。特に、衰退に向かう日本のような国が「積極財政」を試みることは、貨幣価値が落ちていく最中にさらなるインフレに舵を切ろうとすることを意味する。

第6章では、国家が置かれている立場の変化についても説明をしている。かつての経済政策は、「市場がうまく機能していないことが問題」という考えのもとに行われることが多かったが、「個人性」が過剰である現在はむしろ、「市場が機能していることが問題」なのだ。

グローバル化がまだそれほど進んでいない、「集団性」が過剰だった時代には、国家は経済において大きな裁量を持っている「管理者」だった。であるがゆえに、経済政策で国内市場をコントロールしやすかったし、市場を重視することで「豊かさ」と「正しさ」のバランスが取れた。

一方で、「グローバル」が国家を規定している現在、国家はもはや「いくつもある国のうちのひとつ(プレイヤー)」にすぎない。そして、であるからこそ、市場に逆らって「豊かさ」を獲得するための「積極財政(集団性)」に踏み切ることが求められている。

ただ本論では、選挙を通した政治的決定によって政府が「積極財政」に踏み切るというよりも、「生産共同体」の働きかけによって、国家が「豊かさ」を重視せざるをえなくなっていくという構図を描いている。

第5章で説明した「生産共同体」は、「貨幣価値を低下させながら、生産能力の向上を目指す」点において、小規模ながら、国家の「積極財政」と同様の効果を社会にもたらすと言える。

「生産共同体」は、貨幣(納税など)を否定することによって、「正しさ」を重視せざるをえない現代の国家に対して、「豊かさ」を強制する。そして、「国家」と「生産共同体」が、「豊かさ」という目的を同じくしながら対立することによって、「集団性」が機能し、それが「ベーシックインカム」に繋がると考える。

貨幣を否定しようとする「生産共同体」に対して、「国家」がある種「貨幣を使ってもらう」ために譲歩した結果が、制度の「複雑化」が否定される形で全国民に貨幣が支給される「ベーシックインカム」になる。一方、「生産共同体」は「国家」に対してルールの変更を求めるために、出生率の改善、互助による社会保障費の抑制、インフラの整備など、長期的な国力の向上に繋がる仕事を試みる。

本論では、「国家」と「生産共同体」のような集団が、目的を同じくしながらも対立することで「集団性(豊かさ)」が機能すると考える。ただ、集団の対立は、それによって「集団性」が機能することの他に、特定の「集団性」の突出を避けるという点においても必要になる。

現在の先進諸国は「個人性」の過剰が問題になっているが、だからといって、「集団性」をむやみに強めるのも望ましくはない。そのため、対立し合う「集団性」は、相手の「集団性」が暴走したときに対処する役割を互いに負う。例えば、特定の「生産共同体」が暴走したときは、「国家」の警察力が対処し、「国家」が暴走したときは、「生産共同体」の連合が抵抗する。

本論では、「集団性」を機能させる必要があるが、特定の「集団性」が強くなりすぎるべきではない、という考え方をする。

その点において「ベーシックインカム」は、「集団性」が強くなりすぎず、「やや非貨幣的」に固定されやすい性質を持つ。なぜなら、「全国民に無差別・無条件で同額」であることによって、特定の属性を優遇しようとする価値判断が否定され、また、貨幣を配る政策ゆえにある程度は「貨幣的」である(貨幣価値を維持する)必要があるからだ。

国家は、「グローバル市場(正しさ)」に対抗して「集団性」を機能させなければならないのと同時に、その「集団性」が強くなりすぎないよう気をつけなければならない。それゆえに、「やや非貨幣的」に固定されやすい「ベーシックインカム」という方法が適していると考えるのだ。

第7章の要約

第7章では、「生産共同体」が機能し、「ベーシックインカム」が実現に向かい始めたとして、どのようにして「世界平和」と言えるような状況を目指していくことができるかを論じている。

まず、本論では、「集団の大きさ」と「価値判断の強さ」の掛け算によって「集団の加害性」が決まるとした。

「集団性」は、強すぎると危険だが、それが欠如している場合も、貧困や不安を招く。ゆえに、特定の「集団性の加害性」が強くなるのを防ぎながら、強さを抑えた各集団の合計によって十分な「集団性」を確保する必要がある。

第7章では、「生産能力の向上」に、「集団の加害性」を小さくしていける可能性があることを述べた。必要な仕事の効率化や自動化が進むほど、「個人の欲望」を抑えて「集団の欲望」を優先することなしに、過去と同水準の「豊かさ」を達成しやすくなるからだ。

つまり、特定の「集団性」が暴走しないように、勢力が均衡した横並びの状態を維持して時間を稼ぎながら、「生産能力の向上」に期待をして、「集団の加害性」を少しずつ減らしていくことで、世界平和が実現していくと考える。

世界平和における、よくあるイメージは、世界が統一されることで平和が実現するといったものだろう。しかし本論では、「統一」ではなく「分散」によって世界平和が実現するという考え方を提示している。

現在行われている国家間の勢力均衡が「少数の強い集団」同士の対立であるとして、それが「ひとつの集団」に統一されることで平和が達成されるとは考えない。そうではなく、「少数の強い集団」による集団安全保障が、「多数の弱い集団」による集団安全保障になっていくことで、世界平和が実現していくと考える。

上のような、「多数の弱い集団」が勢力均衡している状況を実現するためには、世界中の人たちが「グローバル」な連帯を維持し、「集団性」が暴走しそうな予兆に目が配られていながら、勢力の小さな各集団の合計によって十分な「集団性」が確保されている必要がある。

本論では、生活や存続を成り立たせるだけの「集団性」と、個人の権利を認めて競争への参加を許す「個人性」の両方が強く機能することで、世界平和が実現に向かうと考える。

とはいえ、第7章では、「集団性」と「個人性」には原理的に相反する部分があり、究極的な善悪の問題について、何らかの答えを提示できているわけではないことも述べた。

本論では、「豊かさ」と「正しさ」の、どちらを目指すべきとも断言できないとする。ただ、「近代的なものの考え方」における「普遍性」と「その否定(相対性)」は、どちらも「正しさ」であるとして、「正しいから豊かになる」という倒錯から抜け出す必要があると考える。

あとがき

このあとがきでは、主に、どのような意図と方法によって、この文章を書いたのかを述べようと思う。

本論のような文章は、ともすると、学術論文や、何らかの学術的知見を説明する解説書の類のものと思われるかもしれない。しかし、科学的な文章の作法において、目的や方法論は冒頭で述べるものであり、このようにあとがきで書き始めるということはありえない。

内容を読んでもらえばわかるように、本論はむしろ、「客観性(正しさ)」のような、科学的・学術的な方法において前提とされがちなものの問題に切り込もうとしているのだ。

今の社会において、問題解決の主要な手段と見なされがちな科学・学術では、事実に立脚し、実証的な研究成果を積み上げていくことによって、それが発展していくという考え方が前提になっている。しかし、まさにそのような前提にこそ問題があるのではないかと、本論では考える。

例えば、フィクションやエッセイ以外の、それなりにまともな内容の書籍を手に取ってみると、基本的には、多くの出典・参考文献の一覧が載っているだろう。そのような作法においては、引用されている何らかの事実に対して、疑問に思った人間がその引用元を追って検証できることが、内容の誠実さを担保するという前提がある。

しかし、人間のリソースは有限であり、内容の真偽に疑問を持ったとしても、膨大な出典のひとつひとつに当たって検証するのは、決して現実的な手間とは言えない。そして、何らかの引用元に当たったとして、その引用元にもまた数多くの出典が付いていたならば、検証するコストは途方もないものになってしまう。

実際のところ、膨大な量の出典の一覧が、研究に対する真摯さというよりは、権威付けとして機能していることがあると、多くの人が感じているだろう。

また、現代の学術における矛盾したような事態として、今も多くの研究において引用される過去の著作が、おそらく今の査読(学術的な審査)では評価されないであろうことが挙げられる。これについては、本論で提示した枠組み(科学については主に第3章で論じている)で説明することができる。

なぜ、今の査読には通らないような過去の研究が重要視され続けているのかというと、内容の真偽や科学としての優劣とは別に、過去に影響を与えたことは「事実」であり、それゆえに研究の対象になりやすいからだ。事実に立脚しようとする「学術のルール」において、過去に一定の影響を持った書物は、その影響を持ったという「事実」において、安心して研究の対象にできる題材になる。しかしそれゆえに、時代を経るほど、何かに言及するにあたって参照しなければならないものが増え続けていく。

そのようにして「複雑化」が進み、「正しさ」のために支払わなければならないコストが増え続けた結果、誰も全体像を把握できず、大勢にとって重要な問題(細部ではなく全体の問題)ほど語ることが難しいというような状況に陥っている。

本論では、「簡易化(豊かさ)」のための何らかの「価値判断」は、性質として「事実」に反するものだが、それがなければ科学の蓄積も発展もありえないことを説明してきた。今の社会は、「客観的な事実を重視する学術のルール」が重視されるゆえに「複雑化(正しさ)」が進み、むしろ科学の力に「ブレーキ」がかかっているのだ。

今は、多くの人にとって重要な問題(であるがゆえに専門家が存在しない問題)について語られるとき、実証的であるべきとされる学術の場において評価を得た専門家が、メリトクラシーに裏打ちされた知的権威によって、特に実証的ではない専門外の提言をする、という形で行われることが多い。

重要な問題であるほど、本来の厳密な専門とは別の、試験的な交流の場におけるくだけた発言として言及しなければならないというのが、今の社会を規定している「正しさ」のルールなのだ。

もっとも、今のように専門の複雑化・細分化が進む以前は、社会なり政治なりについて、全体性を伴った形で言及することは、当たり前のようにできていたはずだ。しかし、例えば古代ギリシアなどを持ち出して、本来的な語りを「発見」するようなやり方をしても、そのようにして過去を参照するほど確度の高いものと見なされる作用こそが「正しさ」であり、それでは「正しさ」の問題から抜け出すことができない。

あるいは、学術的な方法とは別に、何らかの作品や現象を評する形で自説を語る「批評」というやり方もある。

批評における、特定の文学作品などに社会全体が反映されていると見なす仮定は、いささか無理のあるものかもしれないが、その作品のみを参照すれば自説を語ることができるというフォーマットは、学術的な議論の複雑さを避けて重要な問題を語るための方法として、一定の役割を果たしてきたと見るべきだろう。

しかし、先に述べてきたような「正しさ」の問題から、批評という方法を採れば逃れられるとは思えない。というより、批評は、まさに「批評」である点において、その作品が世に出されたという「事実」に従属せざるをえず、むしろ「正しさ」に強く規定される枠組みと言えるだろう。実際に、かつての日本の言論において影響力を持っていた近代文学と文芸批評の組み合わせは、学術よりもさらに悲惨な形で「政治的正しさ」に絡め取られてしまっている。

このように「正しさ」が問題であるとして、学術などにおいても、「複雑化(正しさ)」を問題視し、「簡易化(豊かさ)」を評価しようとすること自体は、例えば「オッカムの剃刀」のように、決して珍しいものではない。ただ、ややこしいのだが、本論においては、「簡易化(豊かさ)」を単に望ましいものとするのではなく、我々の成り立ちにとって不可欠の要件でありながら「正しさ」に反するもの、という形で説明しているのだ。

このような「豊かさと正しさが相反する」という見方を提示する本論において、方法として試みているのは、まず、科学的な意図ではなく、創作的な意図を強く打ち出そうとしている。

創作的というのは、例えば、面白い漫画を描きたいとか、人気の出る曲を作りたいといったような、創作的な野心を持っている人は少なくないし、またそのような動機は、多くの人にとって理解しやすいものだろう。本論のような、社会問題について文章を書く試みであっても、それが創作的な野心によるものであってならない理由はない。

一般に、文章によって社会問題を論じる試みは、学術的な方法が意識されることが多いが、本論においては、あえて創作的な意図を強め、それが事実かどうか(正しいかどうか)を示そうとするものではなく、創作物としての出来の善し悪しによって判断されるものであろうとしている。

例えば、本論の内容では、「豊かさと正しさが相反する」という形式化によって多くのことを説明しようとしているが、それは、学術的な方法によって「豊かさと正しさが相反するという事実を発見した」のではなく、「豊かさと正しさが相反すると考えると多くのことを説明しやすい」という創作物として、その見方を提示していることになる。そして、そのような単純化こそが、「正しさ」に反して「豊かさ」に寄ったものであるという構図になっている。

つまり、本論の枠組みで説明するなら、今の社会において、何らかの問題を文章で説明する試みは「正しさ」が重視されがちなのに対して、本論では、それと相反する「豊かさ」を重視しようとしているのだ。

「豊かさ」の重視とは、例えば、退屈せずに読み進められるような、明快さと力強さを持った文章であろうとすること。通念とされているものの見方をひっくり返し、新たな視座をもたらそうとすること。細部と全体が噛み合って機能しているような、構造的な美しさと完成度の高さを持った論を目指すこと。範囲を限定するがゆえに安全な問題よりも、より多くの人が関心を持つ問題に正面から取り組もうとすること。社会に影響を与え、多くの人の認識と行動を変化させようとすること。……などのような形で、作品として優れたものを生み出そうとする野心を持つということだ。

そして、そのような欲望は、「正しさ」と相容れるものではない。

言葉には世界を変える可能性があるとして、であればこそ、言葉で何かを動かそうとすることは、最小の労力で最大の効果を得ようとするような低俗かつ不遜な試みであり、汗を流し手を動かすような実直さとは反対の態度である。その自覚のなか、「口先だけで世界を大きく動かすことにこそ、文筆を志す者にとっての最上級の誉れがある」と自身の矮小さに開き直った上で、その到達点を目指そうとすること。特権的なものだからこそ誰もがあわよくばそれを狙う、価値基準をめぐる争いの渦中において、自分の考えを最も優れたものとして打ち立てようとすること。率直に言えば、自分が目指したのはそのようなことである。

もっとも、本論の枠組みに沿って言うなら、「正しさ」に反する自身の加害性に自覚的になるためにも、「正しさ」の作用が必要になる。

本論では、「正しさ(ブレーキ)」が機能するからこそ、「豊かさ(アクセル)」を強めることができるとも説明した。本論において、学術的な方法を採用しているわけではないが、だからといって「正しさ」を軽視しているわけでもない。本論で提示している事実や論理が、多くの人にとって客観的に納得できるものであろうとすることも意識している。

つまり本論は、「創作物として人の心を動かすものであろうとすること(豊かさ)」と「客観的な検証に堪える論であろうとすること(正しさ)」の両方が意識されていて、自身の能力の許す限りにおいて、その「豊かさ」と「正しさ」の両方を強めようとしたものと言える。

ただ、今こうやって言及してきた自身の意図に意識的になるための、「豊かさと正しさが相反する」という説明の仕方それ自体が手前味噌なものであり、その説明の仕方を言語化する以前にも、様々な紆余曲折があった。その経緯までをも詳しく説明するということは、この場ではするつもりがなく、また本論の内容全般においても、基本的には、導出部分を省いて結論部分のみを書くようにしている。

その理由は、本論のような主に「結論だけ」を述べるような文章でも、30万字を超える内容になっており、長々と前提や導出の部分を書くと、まとまりがなく要点の伝わりにくい、多くの人にとって読むに堪えないものになってしまうだろうと思ったからだ。

加えて、上述したように本論は、学術的なものではなく創作的なものとして、経緯を詳しく示すよりも、作品としての完成度の高さを目指す意図を強く機能させようとしたという事情もある。

ゆえに、最終的には、現在公開しているこの文章のような形になった。各トピックの内容を掘り下げたものについては、今後、何かしらの形で公開する可能性はある。

また本論は、「ベーシックインカムを実現する方法」というタイトルで、こうしてウェブ上で公開することになったが、「ベーシックインカム」というテーマを全面に出したのは、そのほうが多くの人に読んでもらいやすいと考えたからだ。実際の内容は、タイトルをそれほど大きくは裏切っていないと思うのだが、ベーシックインカムが実現しさえすればすべてうまくいく、といったような主張でもなく、タイトルや目次などから素朴に期待される内容とは、やや齟齬があったかもしれない。

もし自分が好きなタイトルで書籍を出版できるならば、例えば、『豊かさと正しさ』という題にして、それに沿って内容を整理して書くだろうと思う。この文章は、全文無料でウェブ上で公開しているが、それは単に、自分が本を出せるだけの知名度やコネを持っていないので、そうせざるをえなかったという事情による。

今後、可能であれば、出版という形で自分の文章を世に出したいと考えている。もし何かしらのご支援やご協力をしてくださる方がいましたらありがたく思います。

- TOP

- 第0章 イントロダクション

- 第1章 なぜ社会に必要な仕事ほど評価されないのか

- 第2章 豊かさと正しさが相反する理由

- 第3章 政治的に正しくなるほど福祉が弱くなる

- 第4章 ベーシックインカムを可能にする考え方

- 第5章 貨幣を否定する生産共同体

- 第6章 積極財政と資本主義

- 第7章 ベーシックインカムが実現したあとの社会

- 第8章 要約とあとがき